¿Y por qué parte

del cuento iba yo? ¿Por el sueño que tuve con aquellos angelitos en cueros? No,

todavía no he pasado por ahí. Entonces iba por... No, tampoco. Sobre las

sanguijuelas galvánicas que los enfermeros enganchan en mi cabeza pelada he

jurado no hablar, corro peligro. Ni sobre la camisa de fuerza. Y menos sobre el

jeringuillazo que me deja como tabla vieja mecida por la marejada. Espérate,

aguanta un minuto que lo tengo en la punta de la lengua. Iba por... sí, eso es,

por la parte en que digo que la soledad es como una piedra de esmeril, raspa

que te raspa hasta dejarte reducida a menos de la mitad de ti misma. Desde

luego que no me refiero a Soledad, mi vecina de pabellón, aquella atolondrada

con los cuatro mechones de pelo teñidos de rojo y atados hacia arriba con una

cinta negra. Con ella tuve una buena chaqueta el primer día de mi encierro,

digo, debo decir "mi ingreso" aquí en el Hospital Psiquiátrico de

Mazorra: Oiga, señora, la llamé. Y fue suficiente para que Soledad se enredara conmigo

a puñetazos porque no entiende razones. Hay que decirle señorita. Ni caso a sus

arrugas y a los más de sesenta años que carga en las costillas. Si quieres

encontrarle las cosquillas a mi vecina de pabellón, aquella de la fila

izquierda, llámale tía, señora, compañera... O si no, pasa junto a ella con un

espejo en la mano. Es suficiente. Encima de su cabecera hay una fotografía

ampliada de cuando tenía veinte años: es su espejo, el único que tolera. La

mira, quiero decir, se mira, y entonces abre la bocaza y muestra la desolación

de sus encías. Ay, Santa Bárbara bendita, es como una cueva de alacranes. Para

mí que sonríe porque no ve lo que se ve, sino lo que ella ve. Según las malas

lenguas, Soledad es sujeto de una tragedia que le frenó en seco el cerebro hace

como cuarenta abriles. Dicen que fue la dama más linda de La Habana, y rica,

por más señas. Pero cayó presa, dicen que por ocultar a su padre, que era un

político de cuando Batista y estaba acusado de contrarrevolucionario. Y dicen

que su familia, en pleno, se hizo humo. Como el perro que tumbó la lata. Voló

rumbo a los Estados Unidos, eso dicen. Ojos que te vieron ir... Mientras,

Soledad, sola, enfrentaba a los nuevos esbirros, repitiéndoles que no había

hecho nada malo y que... y que... y que... Carajo, se me traba el cuento. ¿No

te estaba diciendo que... Eh, ¿y qué te estaba contando yo? Vaya memoria que

tengo últimamente. Otra vez se me ha ido el santo al cielo. En fin, sea lo que

fuera, y como mentira no es, ya volveré a cogerlo. Pero a mí que no me embromen,

esto tiene su causa en los bichitos que llegan por los cables y se ponen a

picotearme allá adentro, en el encéfalo. Electrosnosequé les llaman los

enfermeros a esas sanguijuelas galvánicas de la reputa de su madre. Aunque

mejor no los menciono, no sea que vengan los doctores y den la orden para que

me los enchufen otra vez. Se me están olvidando las cosas y eso no es normal.

Por lo menos en mí que nunca olvido, ya que traigo aprendido que la desmemoria

en esta isla puede costar caro. Si mal no recuerdo, iba por donde digo que la

soledad es como una piedra de... No, por ahí pasamos ya. Adonde no habíamos

llegado es a la convicción de que si es cierto eso de que todo cuanto una posee

lo lleva por dentro, la soledad es la menos superflua de las cargas, una prueba

de que no somos como la güira, tripas, carapacho y nada más. La soledad es el soplo

primigenio de Dios. Pero, entonces ¿por qué nos hiende las entrañas hasta

dejarlas en el puro hueso?. Qué va, es demasiado peliagudo el asunto. No hay

quien le coja el ritmo. Y menos encerrada aquí, en Mazorra, con la sangre que

ni me corre ya, por lo melcochuda. Luego que me vengan con eso de que pájaro

viejo no entra en jaula. Puede ser que no entre por sus propios deseos, pero ¿y

si le cortan las alas y lo obligan a entrar a la cañona? En fin, mejor le damos

curva al tema, pues andan cerca los doctores y van empezar nuevamente con su

lata de que por qué me quejo si estoy muy bien aquí, desayuno, almuerzo,

comida, ropa limpia, cama, atención especializada, más un espacio abierto al

horizonte de no sé cuántas hectáreas para cuando me entren ganas de echar

pestes acerca del gobierno, ahí tengo a los árboles y al viento de auditorio.

Por tener, tengo hasta una vecina que se llama Soledad, la de la fila

izquierda, bemba roja y cejas retintas como un auratiñosa. Dicen que estuvo

veinte años presa. A mí no me lo creas, son las malas lenguas. Y dicen que por

su culpa los doctores tienen prohibida la existencia de relojes y espejos en

este pabellón. Es que ahí donde la ves, pasando por la sonriente señorita, ella

puede ser muy agresiva cuando le llevan la contraria, para lo cual no creas que

hay que esforzarse mucho. Basta con dejar caer que los años tienen pies y que

caminan. También tengo un vecino, que le hace la corte a Soledad, sin éxito, no

más faltara: Elías No, así se llama él. Perteneció al séquito de veintiocho

cocineros que posee el que más come en nuestra Isla, o el que come mejor, lo

cual viene siendo más o menos igual. Dicen que cada uno de los veintiocho cocineros

elabora un plato diferente y que todos están obligados a probarlos todos antes

de que lleguen a la mesa del comensal en jefe, por si las moscas. Un día, dicen

las malas lenguas y repite la mía que no es ni regular, el máximo comensal se

aflojó del estómago. Y ya tú sabes. Elías incomunicado, interrogatorios van y

vienen, que no fui yo, que tú sí fuiste porque de lo contrario no tendrías

diarreas y temblores, que son los mismos síntomas del comensal en jefe. Lo

aporrearon, a Elías, como al maíz en su pilón, pero nada dijo que no fuera no y

no y no, porque nada más tenía que decir, supongo. Luego vino el resto: intento

frustrado de suicidio, sábana partida en dos y Elías por el suelo con un trozo

al cuello. Elías desaparecido como por encantamiento. Elías que despierta una

mañana en esa cama del hospital psiquiátrico, respondiendo que no a todo lo que

le preguntan. Y nada, ahí lo tenemos: Elías No se llama ahora. Y ya que Elías

No ofrece únicamente un no como respuesta, puedes calcular lo mal que le ha ido

enamorando a Soledad:

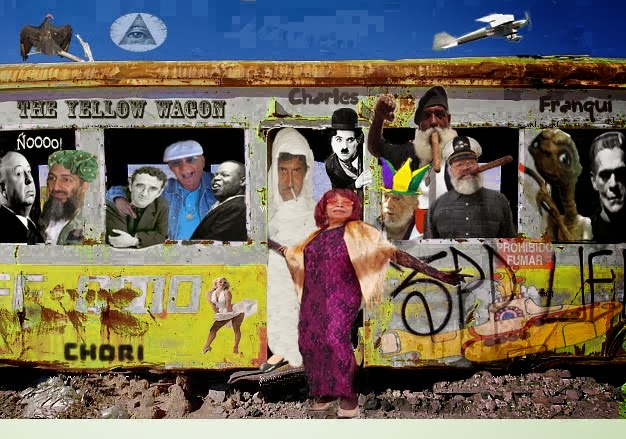

EL VAGON AMARILLO

martes, 13 de octubre de 2015

Ni siquiera la lluvia tiene manos tan pequeñas

De vez en cuando Zo

pasa horas sin moverse y entonces sus minúsculas manos laten, tiemblan

levemente, prometen un movimiento dulce o brusco. Para abrigar a medias una

sola de las manos de él, tiene ella que usar sus dos palmas, tan ágiles y

suaves que sus dedos podrían salir volando uno tras otro. Si sus mejillas son

infantiles todavía y resulta enternecedor el encuentro de los hombros con el

cuello, sus manos, con iguales atributos, nunca parecen aguardar algo sobre lo

cual derramarse. Jugando, pueden fingirse hojas, caracoles, peces, aire, casas,

pájaros, y ser un sonido o un silencio, un aroma, un dibujo enrevesado, una

cúpula sobre algo, una semilla de cualquier cosa. Si sus manos tocan las mías,

me las descubro: ella me las da y no lo sabe.

—¿No tienes sueño? —le pregunta Manuel,

aunque en realidad quiere decir hambre.

—No. Ya estoy dormido.

Unos segundos después rompe a hablar de nuevo

con una voz que es susurro robado a medias por el vendaval. Manuel lo escucha

mirando no a sus ojos sino a su gorra, loco de hambre y sin saber cómo

hacérselo entender, temiendo que Jo se marche molesto. Hoy han caminado todo el

día sin más pausa que esta. Ayer, cuando vagaban por San Dragón, como llamaba

Daniel a San Miguel del Padrón, sólo devoró un pedazo de pan duro y una

naranja. Por la noche durmieron unas pocas horas en el anfiteatro de Marianao y

siguieron aquella interminable caminata hacia ningún lugar. Pero este helado

viento sur los ha detenido. Manuel siente que le arranca el alma y casi le

arrastra el cuerpo, tan debilitado en las últimas jornadas. Se recuesta

levemente al hombro de Jo sintiendo que un sabor amargo lo ahoga, y escucha su

propio gemido:

—Tengo hambre.

Jo demora en hallar

esos hinchados ojos de pez tras los risibles espejuelos y deletrea en ellos las

palabras que no escuchó.

—Yo también —exclama levantándose y camina

hasta el borde del portal, adonde Manuel lo sigue, perruno. El joven mira la

noche alrededor y ve que llueve menos en este momento. Desde el final de la

calzada, muy empinado, resbala ante ellos un torrente de asfalto de turbia

fosforescencia que se pierde calzada abajo hacia la derecha—. Nos vamos en lo

que venga —le dice y Manuel asiente, aliviado, pero entre el viento y la noche

no se escucha ni el más lejano rugido de un motor.

Ernesto Santana,

fragmento de la novela “Ave y nada”.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)